はじめに †

現状/男女別 †

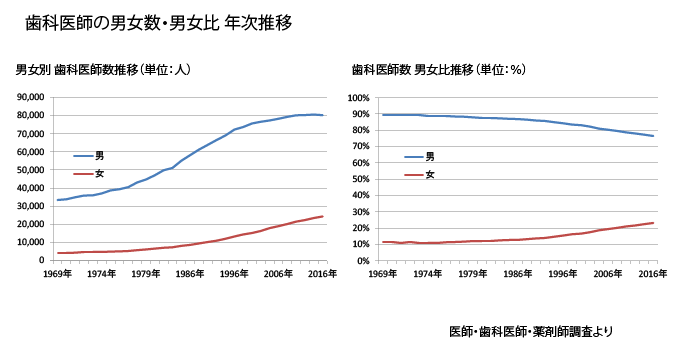

人数と比率 †

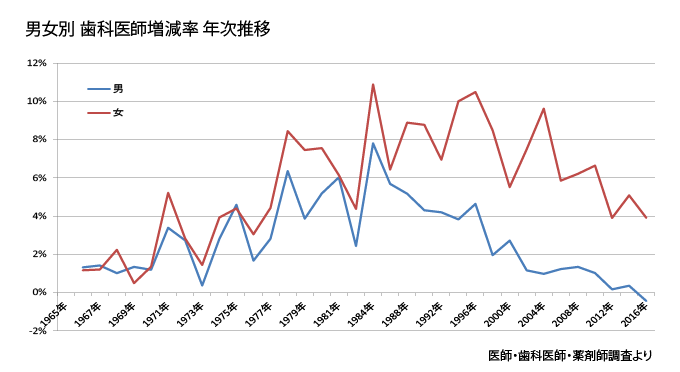

前年度比増減率 †

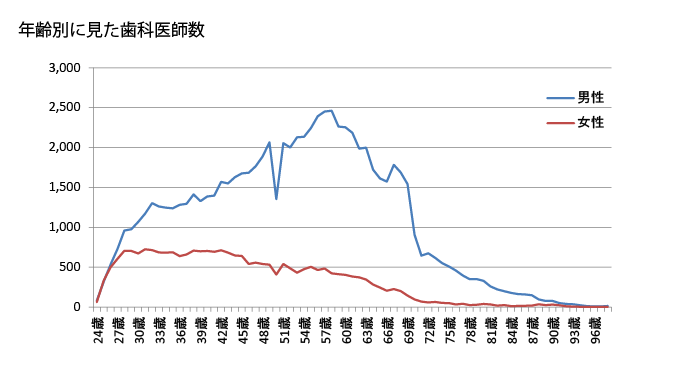

年齢別 †

- 2016年のデータ。

- 多くの割合を占める男性歯科医も、その実情は50歳以上が過半数以上を占めており、これから10~20年の内に日本の歯科医師数の半数以上がいなくなる事が予想できる。

- 歯科医師が大幅に減り、人口そのものの高齢層が最盛期を迎えるので、歯科診療の現場で供給不足が始まると予想される。

現状/医療施設(診療所+病院)別 †

人数 †

平均年齢 †

- 上図は2016年時点での年齢分布

| 年 | 平均年齢 | 増減 |

| '18 | 51.8歳 | +0.7歳 |

| '16 | 51.1歳 | +0.7歳 |

| '14 | 50.4歳 | +0.6歳 |

| '12 | 49.8歳 | +0.7歳 |

| '10 | 49.1歳 | +0.4歳 |

| '08 | 48.5歳 | +0.4歳 |

| '06 | 47.9歳 | +0.5歳 |

| '04 | 47.4歳 | |

- 医療施設全体で歯科医師が高齢化。

診療所 †

診療所の数 †

- '05年頃から6万後半で横ばい推移し、'18年時点では68,756か所。

将来性 †

- 現在、歯科医は飽和状態と言われている。事実、診療所数は横ばい推移で、給料も低下気味。しかし、飽和の原因は50代以降の歯科医の多さ。昔は3000人であった国試合格者数は、2/3にまで減員され2000人。上の世代が大量引退し、2000人時代の歯科医が主役の時代が来ると、歯科医は不足に転じだろう。'25年以降にはなるが、地域によっては歯科医不足が出てくるであろう。

- 高齢者の口腔衛生保持は誤嚥性肺炎の防止に大きく寄与する。需要はますます伸びるだろう。

- 医科に比べて自由診療の幅が広い。将来性も期待できるだろう。

需給バランス †

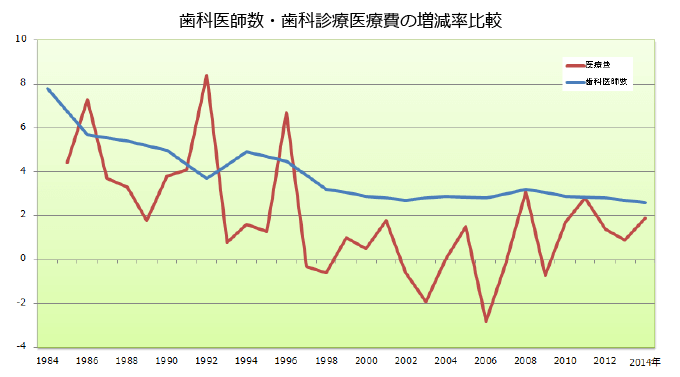

- 1984~97年の増減率の平均差は0.3%(医療費>歯科医師数)。それぞれ同じ様に減り続ける。

- しかし、この均衡も1998年以降崩れ始める。

- 1998~2007年の増減率平均差は3.6%(歯科医師数>医療費)と開き、医療費の増減率は歯科医師数よりも落ち込んだままになり、供給過多の傾向が続く。

- その後は歯科医師数の減少と医療費の上昇が相まって、2008年以降徐々に両者の差が縮まり、2008~14年の増減率平均差0.9%(歯科医師数>医療費)と差がゼロに近づく新しい局面を迎える。

- 歯科医師数が医療費よりも将来的に下回っていけば、需要に対し歯科医師が不足すると判断できる。

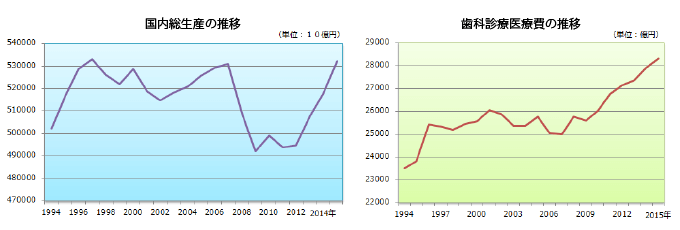

- 歯科医療費はGDP(国内総生産)の増減と連動する。

- 2010年以降の上向きになった伸び率の同調は、確かにそれを証明しているとも言える。

- 神奈川歯科大学学長は、歯科医師の減少を指摘している。

- 櫻井学長は「2017年を境に歯科医院の数は急激に減少しています。歯科医師国家試験の合格者数も減っていますから、歯科医師は減っていく一方です。このままの状態で地方の歯科医療の供給体制が維持できるのか疑問です」と危機感を募らせる。「17年をピークに、21年までの4年間で約1000件の歯科医院が閉鎖していますが、理由のほとんどが経営悪化による倒産ではなく、高齢化によるリタイアです。団塊の世代がリタイアすると劇的に減って、無歯科医地区が増えていくでしょう」(参考:https://medical.jiji.com/topics/2760)

予測 †

- 将来、歯科医師(特に開設者)の数は減っても患者は減らず、むしろ医療に時間やお金を費やせる高齢層が増加するので、歯科診療そのものが供給不足になる事が予測できる。

- 医療費が増加傾向にあるが、歯科医師数(特にこれからの開設者世代)の減少傾向を重ね合わせると、今後は医療費が歯科医師数の増加率を凌駕すると推測できるので、医療費との比較の面からも歯科医師数が不足する時代を迎えつつある事が分かる。

参考 †

コメント †

![[歯科医師の現状と将来性] [歯科医師の現状と将来性]](image/sika.jpg)

![[歯科医師の現状と将来性] [歯科医師の現状と将来性]](image/sika.jpg)